Такие ситуации в жизни хочется множить и множить. Два года назад Дарья попала на федеральный проект Немецкого молодежного объединения «Родители активны», проходящий в городе Иваново. «Это было лучшее место! – говорит Дарья. – Даже мой муж, чуваш по национальности, был в полном восторге, окунулся в традиции российских немцев. Низкий поклон организаторам того мероприятия за профессионализм и душевность. Проект стал важным триггером моего повторного погружения в национальную идентичность, в какую-то свою ментальность. Даже старший сын, ему на тот момент было 4 года, загорелся учить немецкий язык, очень уж ему понравилась на проекте атмосфера общения с детьми и взрослыми».

По деталям, по осколкам

Справедливости ради надо сказать, что свою немецкую идентичность Дарья стала осознавать задолго до этого проекта, еще в детстве. Семья жила в Томске, Даша обучалась в прогимназии «Кристина», организованной в начале 1990-х годов целенаправленно для детей российских немцев, с изучением немецкого языка как родного. Мама с трех лет возила дочку к репетитору Эльзе Яковлевне, так что Даша начала читать сначала на немецком, а потом на русском. И до семи лет специально для изучения немецкого языка мама с дочкой ездили каждую субботу на другой конец города. Класса с шестого начала ходить еще и в местный Российско-немецкий дом, стала там активным участником молодежного клуба «Wir + Sie», посещала курсы немецкого. Потом был другой клуб «Югендблик» в молодежном доме дружбы народов, где Дарья продолжала погружаться в ментальность движения российских немцев. А на 2-м курсе Томского политехнического университета поступила в языковой центр при Политехе, изучала там немецкий язык. Благодаря этому выиграла грант, и учила язык уже в рамках гранта в Вене три месяца, потом сдала экзамен на получение сертификата владения языком на уровне В1.

— При этом тема немецких корней в нашей семье была закрыта, — вспоминает Дарья. – Я думала, что наше немецкое происхождение идет по дедушкиной линии, он Магер Анатолий Иванович, но потом выяснилось, что по бабушкиной линии тоже были немцы, ссыльные в Сибирь, подробностей я пока не знаю. Дедушка с бабушкой уже в Томске родились. Дедушка мечтал быть военным, но из-за фамилии не сложилось. В итоге он сменил фамилию на фамилию своей мамы, у дочерей тоже сменил. Так что тема эта была табу в семье, мне никто ничего из фамильной истории не рассказывал. Только когда мама устроила меня в «Кристину», начали эту тему немного поднимать. Когда мне было 13 лет, дедушка умер, бабушка ни на какие мои вопросы про немецкие корни не отвечала, очень болезненно для нее это было. Я до сих пор по осколкам, по деталям восстанавливаю генеалогическое древо и историю наших корней.

Обучение в «Кристине» не прошло даром, Дарья поступила в Томский политехнический университет (ТПУ) на специальность «Управление персоналом», но продолжила принимать активное участие в проектах Немецкого молодежного объединения и своего клуба. «Куда мы только ни ездили тогда — в Питер, в Барнаул, отличный проект был к 250-летию Манифеста Екатерины II, мы в числе других организаторов делали Екатерининский бал в Москве в 2014 году».

А потом активность пошла на спад, когда Дарья переехала в Екатеринбург. Там Даша нашла филиал Немецкого молодёжного движения, Межрегиональная общественная организация «Национально-культурная автономия немцев г.Екатеринбурга», намереваясь участвовать в нем так же активно, как и в Томске, но — сказалась «бытовуха», некий хаос после смены города жительства, учёбы в вузе, замужества и рождения ребёнка, и интерес к изучению своих корней у Дарьи поугас. «Причина переезда – мой муж, — рассказывает Дарья. – Мы познакомились онлайн, он жил в Екатеринбурге. Тогда сработало всё вместе – и любовь, и мое давнее желание почему-то уехать из Томска».

И вот участие в проекте «Родители активны», и — новый виток интереса к экзистенциальным вопросам. Кто я, откуда, что важно в моей жизни?

Без бэкграунда труднее

Дарья отмечает, что ее активность в клубе уже не такая, как лет в двадцать. В том числе и потому, что не видит достаточно интересных проектов в клубе для тех, кому 35+. «Для 20-25-летних, да, много проводится, а вот для тех, кто постарше, да еще и с детьми, намного меньше».

У Колесниковых два сына, 6 лет и 2,5 года. «Мы с мужем вместе почти 10 лет, официально в браке 7 лет, с появлением детей, конечно, труднее совмещать все активности, и работу, и общественную жизнь».

— Тем более, что муж — вахтовик. В Екатеринбурге из родственников у нас никого нет, так что я нередко с детьми одна, что называется, 24 на 7. Правда, есть прекрасный детский сад, есть няни, так что ресурсы развиваться как личности есть. Да и работаю я на удаленке нередко, веду клиентов как клинический психолог и онлайн, и офлайн (это третье образование Дарьи, после первого «Управление персоналом» в ТПУ последовало второе – магистратура в Томском государственном университете по специальности «Реклама и PR»).

А еще мой характер помогает. С детства была многозадачная, разные кружки посещала как бы между делом, мне всегда было важно найти себя в разных ипостасях. И определиться с идентичностью тоже важно поэтому. Мне приятно общаться в проектах с единомышленниками, с людьми схожего со мной мышления. А с появлением детей эта важность как бы умножилась, теперь нам, родителям, надо, чтобы они знали как минимум две культуры, мою и мужа-чуваша. Мы любим путешествовать все вместе, были в Татарии, в Чувашии, в Сибири. Вместе с детьми готовим, рисуем, смотрим фильмы, дети классная часть нашей жизни, при этом у нас, конечно, есть отдельная жизнь с мужем, только для нас.

От проблемы современных детей, пристрастия к гаджетам, младших Колесниковых пока удается уберечь без особых усилий. Летом живут на даче, старший сын увлечен изучением окружающего мира больше, чем играми и видео в телефоне или компьютере. Наблюдает за муравьями, птицами, жуками. «Детям легко показать, сколько интересного вокруг, помимо «цифры», если ты сам не сидишь в телефоне. Природа, настолки, энциклопедии, совместные игры, в том числе на природе, детство для этого чудесный период жизни».

Дарья считает, что передавать детям в плане предпочтений и жизненных ценностей легко и возможно лишь то, что интересно и самим родителям.

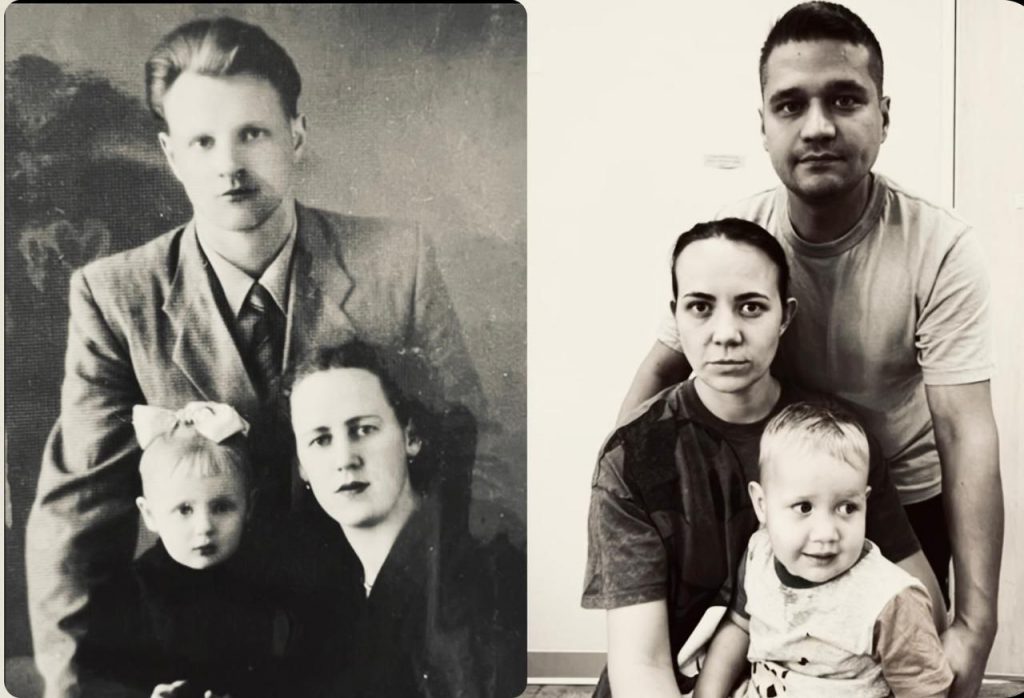

«Дети будут такими же, как и вы, нет смысла напрямую воспитывать ребенка», — считает мама мальчишек. Так, шестилетний сын познает семейную историю, с интересом рассматривая вместе с мамой фотографии прадедов, слушает разговоры Дарьи со свекровью, когда та приезжает в гости.

— Любопытно же, как история семьи мужа складывалась. А мужу любопытно то, что было с моей стороны.

Трудность в том, что нет у Дарьи так называемого бэкграунда, в родительской семье было мало национальных немецких традиций. Не праздновали католическое Рождество и Пасху. Разве что бабушка Муза Григорьевна готовила пирог с сеточкой сверху из теста и посыпкой. И то Дарья, только уже став взрослой, узнала, что это традиционный немецкий кухен. Теперь сыновья с удовольствием едят такие пироги, приготовленные мамой. И про салфетки, которые бабушка вязала и раскладывала по квартире, Дарья думала, что это типичный русский стиль. Но нет, и это как потом выяснилось, было элементами немецкого быта.

— В нашей семье следование традициям было под негласным запретом, — опять вспоминает Дарья. – Никаких немецких названий, минимум слов на немецком. Дедушка, судя по всему, хорошо знал немецкий, и ругался, что я, мол, хожу в специализированную прогимназию «Кристина», а мало слов знаю на «дойч». И дядя мой Олег Румбешта родился в Германии, жил там лет восемь, тоже хорошо «шпрехал», его уже нет с нами. Да и вообще, так как муж — чуваш, у нас в семье этакое культурное смешение, старший сын знает и зайчиков, и цыплят на Пасху, мы ходим в церковь на этот праздник. Но вся эта информация детям подается в игровой форме, так что воспринимается пока только на таком уровне. А дальше будет зависеть от нас, насколько мы сами будем вовлечены в передачу традиций следующему поколению. Я, несмотря ни на что, горжусь своей историей, старшему поколению нужно было обладать особенной смелостью духа, чтобы сохранять идентичность и тем более передавать традиции младшим. У нынешних 20-летних это всё-таки по-другому уже, они могут спокойно изучать всё это, развивать, и это здорово. Помню, мы с бабушкой смотрели фильм про войну, и она упомянула, что было очень страшно и больно душой российским немцам в те годы, ты и не свой, и не чужой, не понятно кто. Теперь я её втройне понимаю, и благодарна сообществу движения за то, что люди вкладывают свои временные и финансовые ресурсы, а у нас есть возможность почувствовать себя дома, почувствовать, что ты не один такой, вокруг много единомышленников. Для меня это по-особому теплые ощущения.

Прошлое для будущего

Дарья рада, что два года назад прошлое снова ворвалось в ее жизнь, в жизнь ее семьи. И интересный проект НМО стал триггером к возобновлению интереса к немецким корням.

— Было бы очень здорово, если бы в движении сделали дополнительный акцент на нашу возрастную группу 35+, среди нас уже много взрослых ребят, с детьми, и проекты бы стали подсказкой, как лучше передавать то, что интересно нам, своим малышам. Потому что эта важная часть нашей жизни может стать важной и в их жизни. Так наши ценности могут стать ценностями и для них.