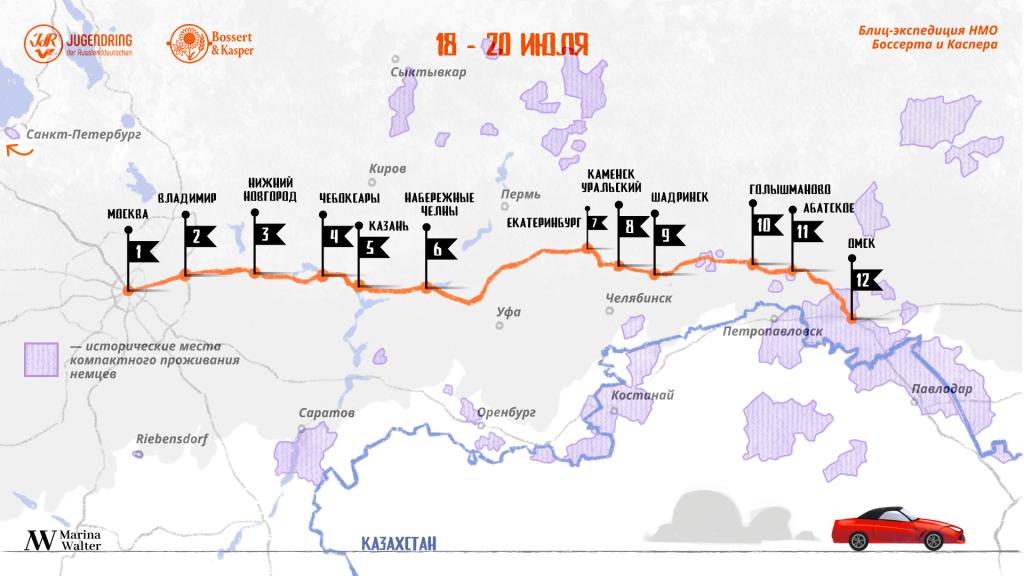

Лето у Степана Синицы (Боссерта) и Глеба Каспера выдалось по-настоящему этнокультурным. Парни проехали на кабриолете от Москвы до Казахстана больше десяти тысяч километров, посетили два немецких национальных района, побывали на настоящей этнокультурной свадьбе и проложили самый длинный «экскурсионный маршрут» #ПоСледамРН. Но обо всем по порядку.

Пятница, 18 июля

Закончив последние дела в бюро по подготовке к проекту «Национальная деревня 2025», я встретился со своим лучшим другом Глебом Каспером. Идея родилась спонтанно, как и все лучшие авантюры: а не поехать ли нам на проект в Омск на машине? Мы быстро собрали вещи и набросали маршрут на ходу.

Выезжая из моего гаража, я, конечно, и представить не мог, что это путешествие растянется на месяц, и вернемся мы только в середине августа…

Мы выехали из Москвы днем, на пару минут заехали сюрпризом к старому другу во Владимир и уже вскоре достигли Нижнего Новгорода, где искупались впервые в Волге, реке столь значимой для нашего народа. Это того стоило!

Далее мы отправились в сторону поволжских республик. Поздно вечером мы остановились в придорожном кафе у Чебоксар. Когда до Казани оставался час, мы немного поспали в машине и въехали в Татарстан, застав малиновый рассвет.

Суббота, 19 июля

Рано утром в субботу, 19 июля, мы уже приехали в Казань и остановились у Дворца Земледельцев. Людей было мало, и только птицы взлетали к башне Сююмбике. Мы поехали дальше и, миновав Набережные Челны, остановились на завтрак. Узнав, куда мы едем и когда нам надо туда доехать, соседи по столу посмеялись и назвали нас ненормальными. Мы посмеялись в ответ, зная, что ради проекта и встреч с друзьями невозможное становится возможным.

По дороге от Набережных Челнов к Дюртюлям по обе руки были необъятные желтые поля рапса. Виды вокруг были прекрасные — уральские леса Башкортостана и Пермского края. К счастью, этот отрезок пути пришелся на день, и мы с ветерком проехали Екатеринбург и к закату остановились на ужин недалеко от Каменска-Уральского в Свердловской области.

После обкатки кабриолета на скоростной трассе М-12 Глеб вышел довольный и, снимая очки, сказал, что теперь он достоин посвящения в Шумахеры, а в моей семье людей с этой фамилией много.

Из Каменска-Уральского мы поехали через Шадринск в Курганскую область и потом вновь въехали в Тюменскую область — мимо Ялуторовска, Голышманово и Ишима. Трасса Е22 идет от побережья Уэльса в Великобритании вплоть до Ишима.

По пути мы остановились на отдых в Исетском у озера Теренкуль. Комары в этой местности оказались боевыми, сибирскими — на заправке их пришлось выгонять воздушным компрессором. Там же мы купили хот-доги на перекус, и продавщица оказалась поволжской немкой.

Воскресенье, 20 июля

Утром в воскресенье по пути к Абатскому нас встретил алый рассвет и туман на сибирских полях. Мы утеплились и включили джаз — осталось совсем немного, можно было не торопиться. Мы проехали Абатское, Тюкалинск и уже днем припарковались у отеля в Омске, куда уже заехала большая часть организаторской команды и участников.

Нас ждали с нетерпением — слухи о нашем автопробеге, как оказалось, уже дошли до всех. Усталые, но невероятно довольные, мы поняли, что наше главное приключение, конечно же, только начинается. Трое суток без нормального сна позволили нам стать свидетелями действительности и увидеть нашу необъятную Родину в лучший сезон, в разную погоду и в разное время суток.

О наших приключениях на проекте «Национальная деревня 2025» можно прочитать в итоговой статье.

Пятница, 25 июля

После окончания проекта 25 июля и прощания с участниками и организаторами во дворе омской кирхи мы перевезли наши вещи к моей тёте Наталье Боссерт, которая живет в Омске. Она также активна в движении российских немцев — поет в немецком ансамбле при омском РНД.

После этого мы выехали в село Богословка недалеко от Омска. Там мы встретились с нашей большой семьей: дяди, тети, братья и сестры, пожарили шашлыки и посмотрели на то, как дядя Николай Боссерт, вернувшийся из Германии, сейчас обустраивает хозяйство на своей новой-старой Родине. В подарок тёте я привез вино из региона Пфальц-Рейнгессен, откуда наши предки прибыли в Российскую Империю в 1808 году.

Суббота, 26 июля

Этот день мы провели в Исилькульском районе Омской области вместе с Наташей Боссерт. В этом районе, в двух смежных селах — Красновознесенке и Баррикаде — с 1948 года жила часть моей семьи. Туда после депортации из Одесской области попали мой прапрадед Антон Боссерт и семья его сына, младшего брата моего прадеда, — Пиус.

В этот раз мы поехали в Красновознесенку с особой миссией — из Москвы я привез изготовленную под заказ керамическую плитку с фотографией, именем и датами жизни, чтобы установить ее на металлический памятник прапрадеда. Среди немцев Урала и Сибири в силу простоты частой практикой было ставить простой металлический памятник пирамидальной формы с крестом на верхушке. В то время как у наших предков в Причерноморье ковка крестов была целым народным искусством. Мы установили плитку, прочитали молитву.

Мы встретились с дядей Георгом Вальтером, с которым наша родня не виделась около 20 лет. За это время его маленький домик в селе превратился в огромную ферму: Георг занялся сельскохозяйственным бизнесом и выкупил множество полей в районе под посадку рапсом. Там мы все созвонились с общей родней в Германии, которая тоже не ожидала такого поворота событий.

Ближе к вечеру мы ненадолго заехали в Баррикаду и, минуя немецкие села Николайполь (Nikolaifeld) и Маргенау, райцентр Исилькуль, приехали к друзьям, семье Рецлаф, в меннонитское село Солнцевка (Tiegerweide). Там мы поужинали вместе с родителями — Иваном и Зузой Рецлафами, обсудили различия между их платским и нашим южнофранкским диалектами немецкого и семейными блюдами, например: у меннонитов пирог со штрейзелем (также известный как ривелькухен) называется рибэлкэ, а в моей семье — штрайзелькухэ.

Далее мы заехали в Центр немецкой культуры с Нелли Петерс, его заведующей, и оттуда вместе отправились в Молельный дом на польтерабенд (праздничный вечер перед свадьбой) Эрвина и Юлии Кетлеров. Среди труппы музыкантов была Елизавета Рецлаф. Пастор и гости давали молодоженам напутствия, дарили подарки и пели христианские песни. Молельный зал был полон людей, а некоторые гости приехали на свадьбу из Германии.

К ночи мы вернулись в Омск и впервые за долгое время хорошенько выспались.

Воскресенье, 27 июля

27 июля мы провели день вместе с моей сестрой Ангелиной Боссерт и друзьями Максимом и Оксаной Ляйхнерами, посмотрев центр Омска и основные достопримечательности города.

Понедельник, 28 июля

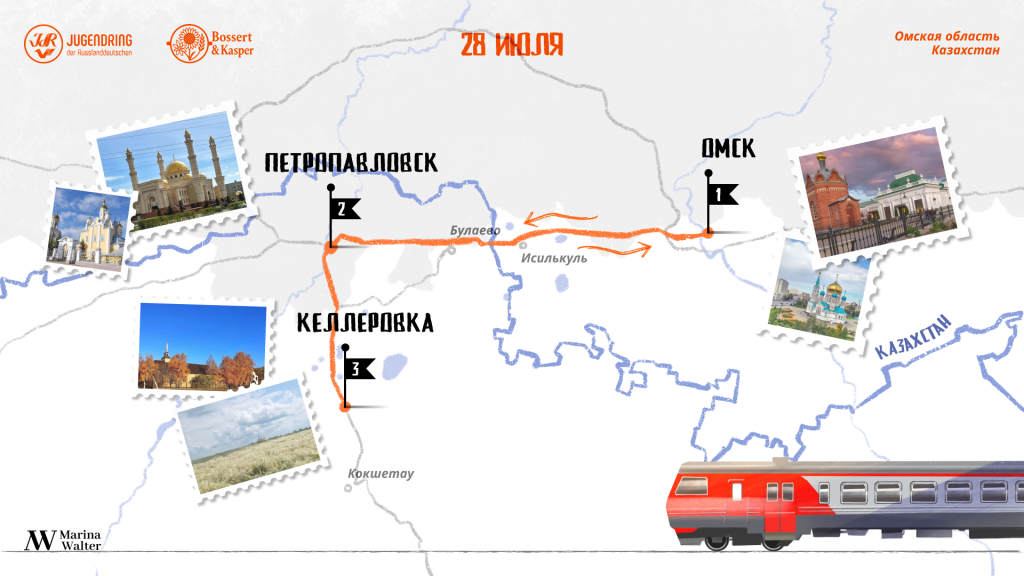

Мы проснулись, собрали вещи и сели на поезд Омск-Петропавловск. В Исилькуле прошли таможню: казахстанские пограничники, узнав нашу историю и причину приезда, быстро нас отпустили — один был российским немцем, а второй часто проверял документы у российских немцев из Исилькульского района, едущих отдыхать на озеро Боровое.

Наша основная цель поездки — село под названием Келлеровка, где родилась моя бабушка. Оно находится в 120 км от Петропавловска на пути в Кокшетау. В Петропавловске мы позавтракали и нашли таксиста, который согласился довезти нас до Келлеровки, подождать нас там час и довезти обратно.

В Келлеровке я созвонился с тётей Елизаветой Гартфельдер из Германии, которая прожила в селе дольше всех из нашей семьи — вплоть до 1990-го года, ведь мою бабушку и ее брата их родители увезли из Келлеровки в Таджикистан еще в 1950-х. Тётя Елизавета провела меня по улицам и объяснила, как пройти до всех домов, где жила наша семья:

«тут жили твои — Боссерты, тут Штайерты, тут Доши, тут Байеры, а вон там у шоссе — Шумахеры».

Когда мы потерялись, нам помогли две пожилые польки — старые друзья нашей семьи. К сожалению, именно дом Боссертов в силу десятилетий простоя развалился, и на память о нем я взял кусочек окаменелого самана из стены.

Я отправил фото и видео из Келлеровки всем родственникам, кто жил там, чем вызвал чувство глубокой ностальгии. С 1905 года в селе жили немцы-католики — выходцы из Причерноморья и Поволжья, потом к ним присоединились поляки. Сейчас поляков осталось немного, а немцев и вовсе не осталось. В селе, тем не менее, все еще находится римско-католический приход Франциска Ассизского. Перед тем как покинуть Келлеровку, мы сходили на католическое кладбище на могилы родственников. Старая часть кладбища, где много памятников с надписями на фрактуре (готический шрифт), полностью поросла кустами и березами.

После возвращения мы провели вечер в Петропавловске, прогулялись по городу.

Вторник, 29 июля

Рано утром мы с Глебом сели в попутку Омск-Тара. Следующие 2 дня провели в Тарском районе. По приезде в Тару мы заселились в местную гостиницу на берегу Иртыша. Поспав пару часов, мы позвонили в местную контору такси и заказали машину в латышское село Бобровка.

Через час мы прибыли в Бобровку, там нас встретила Людмила Фенглер. Людмила Гербертовна, уроженка села Литковка, работала поваром в христианском летнем лагере, который проходит там каждый год. Ее контакт нам дали Рецлафы, чьи младшие дети как раз поехали в этот лагерь. В лагере было много детей из числа российских немцев: меннониты из Солнцевки и волынские немцы-лютеране из Литковки.

Мы поговорили с Людмилой Гербертовной об истории волынских немцев, их переселении в 1899 году из Житомирской губернии в тайгу и об отличиях волинеров (так их часто называют) от других региональных групп российских немцев. Из самого интересного: кребли у волынских немцев называются не Kreppel (креппель), а Schulzohren (шульцорен), что значит «уши деревенского старосты», а вместо привычного Майбаума для приглашения гостей использовался свадебный хлыст, на который приглашенные привешивали ленточки, когда жених въезжал на коне в прихожую.

Вечером нам удалось договориться с Людмилой Гербертовной, чтобы ее зять Виталий Грищенин забрал нас в Литковку, так как туда летом может проехать только автомобиль повышенной проходимости — литковцы только на таких и ездят. Уже вечером мы ужинали в гостях у семьи Грищениных. В послевоенные годы они утеряли свою немецкую фамилию Миллер, хоть и сохранили в семье волынский диалект, происходящий от смеси померанского и бранденбургского диалектов. В Литковке мы и заночевали у Виталия и Светланы Грищениных.

Среда, 30 июля

На следующий день утром вместе с Виталием и его старшей дочерью Эмили мы поехали в тайгу, где нам показали, каким образом местные ведут промысел. Почти все продукты в Литковке собственного производства, от сыра до колбасы. На сенокосе мы познакомились с Алексеем Пуцем, который подвез нас к Сергею и Наталье Пуц. Несмотря на изолированность места, у литковцев крайне хорошо обустроены дома и хозяйство, а связи в российско-немецком обществе позволяют доставлять товары как из Омска, так и из Германии.

После обеда мы прогулялись с Сергеем Пуцем по Литковке. Вывески на улице там двуязычные, например: ул. Молодежная/Jugendstraße. Мы зашли в Литковский краеведческий музей, где его директор рассказала нам еще больше об особенностях местной культуры, о предметах быта, истории и обычаях, а потом заглянули в действующую лютеранскую кирху Литковки, построенную в 1990-х в память о старой кирхе.

После этого Евгений Пуц, брат Сергея, довез нас прямо до Тары — он там работает. Вечером мы встретились в Таре с приехавшими туда в гости Рецлафами, тепло пообщались, выпили кофе и заели его маршмеллоу из черной смородины. Всё что было на столе — солнцевского производства, что в очередной раз объясняет отсутствие желания у многих жителей меннонитского села Солнцевка куда-либо уезжать, они находятся на почти полном самообеспечении. После Kaffee (кофе) und Kuchen (пирога) мы дошли до нашей гостиницы и прилегли на пару часов. Рано утром выехали в Омск на попутке.

Остановились ли мы в Омске отдохнуть? Нет! Вечером следующего дня мы уже доехали на машине в Новосибирск. Но об этом — во второй части…

Благодарим дизайнера Марину Вальтер за помощь в создании карт нашего путешествия.